Nüchtern betrachtet

Ich habe es ein wenig wie im Rausch gelesen.

Ein Buch über das Trinken, über das zuviel Trinken, über das Trinken über den Durst hinaus, darüber dass das Trinken, um dem Alltag zu entfliehen irgendwann Alltag wird, darüber dass die Grenzen sehr zart und sehr fließend sind, darüber wie sich Abhängigkeit tarnt, sehr mies tarnt, dass sie nicht so offensichtlich ist, wie wir in unserer selbstbeherrschten Überheblichkeit zu glauben meinen, darüber dass sie verschiedene Kleider trägt.

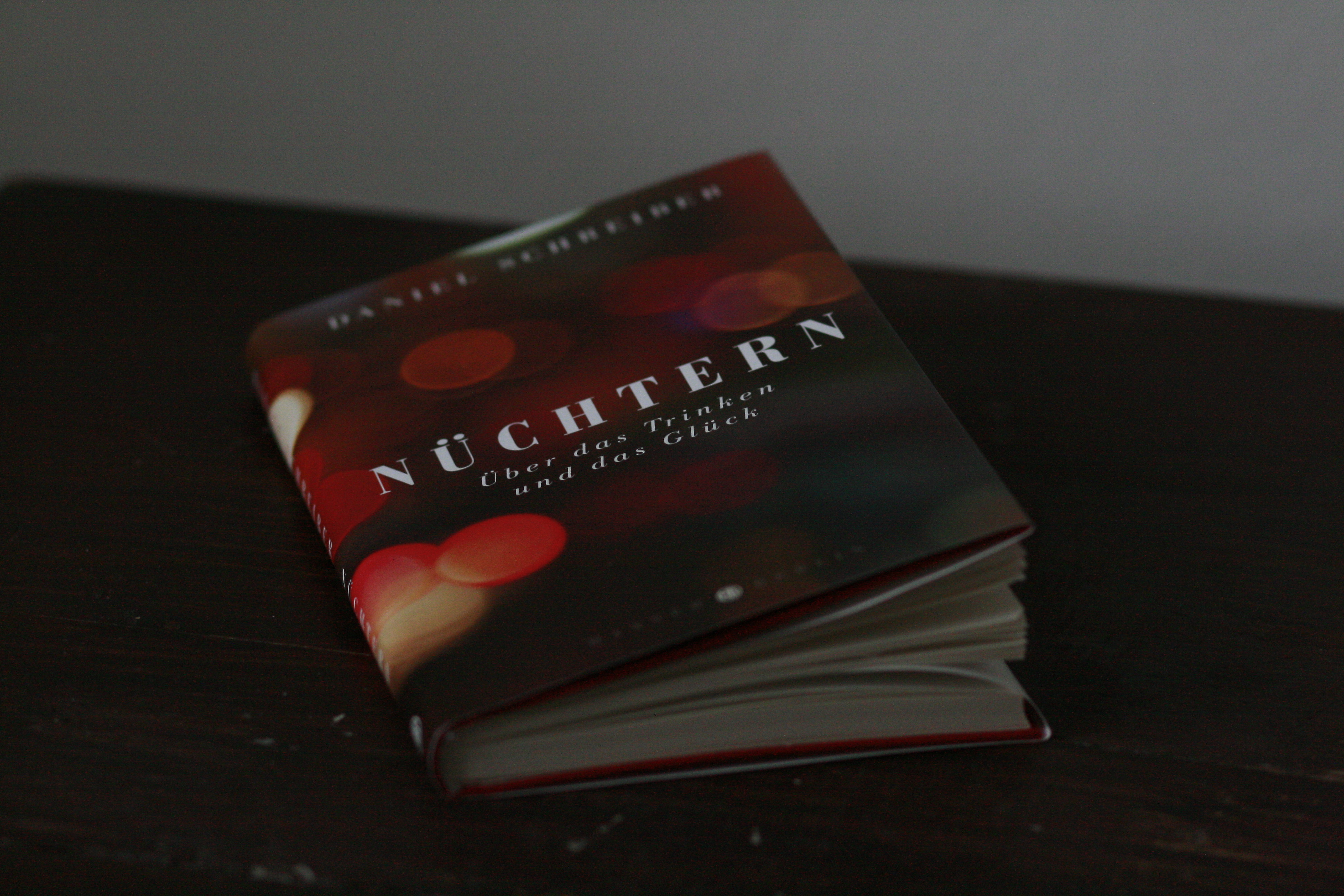

Nüchtern: Über das Trinken und das Glück heißt das Buch bezeichnender Weise.

„Es war gar nicht so, dass wir exzessiv tranken, mein Partner und ich. Obwohl wir an den Wochenenden oft ausschweifend feierten, blieben wir lange bei der gemeinsamen abendlichen Flasche, und das noch nicht einmal jeden Tag. Die Wahrheit aber war, dass ich mir schon damals das Leben, das wir uns eingerichtet hatten, nicht ohne diesen Wein vorstellen konnte. Eigentlich hatte ich schon damals das Gefühl, dass dieses erwachsene Leben nur einen Sinn hat, wenn man auch trinkt,“

schreibt der Autor.

Betrifft mich nicht, könnte man denken. Weil es vielleicht nicht das Trinken ist. Aber wir alle haben unsere eigenen Mittel, um uns zu betäuben. Wir alle kennen einen geheimen Cocktail um uns zu benebeln, zu vergessen, zu fliehen. Wir alle kennen ein Elixier, dass einen Puffer zwischen uns und die Welt setzt. Sie für kurze Zeit erträglicher macht. Selten ist jemand so ehrlich mit sich selbst das auch zu benennen und mutig genug anderen davon zu erzählen. Dem ins Gesicht zu schauen. Sich ins Gesicht zu schauen. Nüchtern und ehrlich auf sich selbst zu sehen, genau hinzublicken, sich einzugestehen, wie schwach man selbst, wie erbärmlich und lausig alle Versuche des Selbstbetrug sind. Bevor man das tut, trinkt man lieber einen. Oder zwei. Oder geht shoppen. Oder schaut Serien am Stück. Geht exzessiv laufen. Schmeißt sich in eine Beziehung nach der anderen. Stopft mehr Kuchen in sich hinein als einem gut tut. Oder zerstreut sich auf eine andere Art und Weise.

Daniel Schreiber sieht hin. Sehr genau. Dahin, wo es wehtut. Er hat ein Buch darüber geschrieben. Über seine Art sich zu betäuben: das Trinken. Und über so viel mehr. Er seziert die kleinen Lügen, die Versteckspiele, die Tarnungen. Hautschicht für Hautschicht zieht er ab. Sehr sanft. Bis sie da liegen, verletzlich und roh: Die Motive, Ängste, Unzulänglichkeiten, das hinter der Fassade. Und wer ein wenig ehrlich zu sich selbst ist, erkennt sich darin wieder. Auch wenn man selbst auf andere Betäubungsmittel setzt.

Das löst einen ganz eigenen Gefühlscocktail aus.

„Der Schreck des Erkennens und des Selbsterkennens sind dabei, Mitgefühl und Verständnis, aber manchmal auch narzisstische Überlegenheitsgefühle, Angst vor der eigenen Fragilität, Voyerismus und Liebe – und mit der Zeit kommt mehr und mehr ein deutliches Gefühl der Ruhe hinzu.“

Ich habe es an einem Tag gelesen. Ich denke seitdem oft daran. Woran das liegt? Vielleicht daran, dass wenn es einmal ausgesprochen ist, dass der Kaiser keine Kleider anhat, das gesamte Kartenhaus in sich zusammenfällt. Das Buch deckt auf, was wir gerne verstecken, wovon wir nicht reden, aber heimlich hoffen, dass ein anderer den Anfang macht, dass es vielleicht nicht nur uns so geht.

Das klingt jetzt anstrengend und traurig. Aber das ist es gar nicht. Es ist so wie ein Balkongespräch an einem lauen Sommerabend sein kann. Wenn man einander im Gespräch begegnet und nahe kommt, wenn man nicht mehr an Fassaden festhält, sondern sich zu zeigen wagt, weil die Nacht draußen dunkel genug ist, so dass man sich dabei nicht immer in die Augen sehen muss oder wenn das das Vertrauen zueinander so groß ist, dass man es dennoch tun kann.

Es ist ehrlich, sehr ehrlich und dabei doch leicht, es ist wissend, es ist suchend, es ist dankbar. Es ist nicht gemacht für Small-Talk, was als Kompliment zu verstehen ist.

Es macht voll: In der ganzen herrlichen Doppeldeutigkeit dieses Wortes.

- Categories:

- alles sonst so

- lesen

Welch ehrliche Worte. Der kleine Puffer … das Bild gefällt mir außerordentlich. Den Boden ein bisschen unter den Füßen wegstupsen und aus der Realität abheben, das kann aber auch hin und wieder sehr wohltuend sein und die Dinge ein wenig leichter machen. Die Brisanz liegt nur zwischen dem hin und dem wieder …

Nüchternheit muß man ertragen können. Und wir ahnen, dass nüchtern die Welt keine bessere wird. Im Gegenteil. Aber die Wahrnehmung wird schärfer. Einen Preis zahlt man immer. Ich bin froh, dass ich Augen und Ohren trauen kann und traurig über das, was sie überwiegend mitbekomnen. Mein Puffer – den ich auch brauche – ist nicht mehr die Betäubung, ich finde meine Zuflucht im Spirituellen.

so feinnervig, wie du es beschreibst, wünsche ich es mir, das buch – ich werde es lesen. danke für den tipp.